減災と防災のちがいって?減災の「7つの備え」ご紹介!

みなさん、「減災」って聞いたことありますか?

防災と減災はどちらも災害へ備えを意味する言葉ですが、それぞれ意味が違います。

「防災は聞いたことあるけど、減災ってなに?」と疑問に思った方は、この機会に2つの違いや「減災」の具体的な対策をチェックしておきましょう!

減災とは?

まずは減災とはなにかを具体的に理解していきましょう!

災害による被害を最小限に抑えるための備え

減災とは、「災害、または災害による被害は生じるもの」という考えを前提とし、その被害を最小限に「減らす」ための対策です。

減災は、1995年に発生した阪神淡路大震災の経験から生まれた取り組みです。

阪神淡路大震災や東日本大震災の経験から、被害想定をはるかに超える大災害が発生した場合、防災による備えが機能しなかったり、不足しているという問題が浮き彫りになり、被害を完全に防ぐことは不可能であることが明らかになりました。

また、地球温暖化の影響から度々起こるようになっている近年の豪雨災害や巨大台風、近い将来に起こるといわれる巨大地震についても、すべての被害を防ぐことは不可能といえるでしょう。

そのため、災害が起こることを前提とし、いかに被害を抑えるかが非常に重要とされています。

防災とは?

では、普段よく耳にしている防災の意味を思いだしてみましょう。

災害被害を防ぐための備え

防災は、地震や水害といった自然災害を未然に防ぐ、または災害による被害を防ぐための備えを意味します。

災害による被害をできるだけ「ゼロ」に近づけるため、あらかじめ想定した被害に対するさまざまな取り組みを行ないます。

また、災害の復旧を図ることをいいます。

取り組んでいる「防災」の例を挙げるとすれば、津波の防波堤などがそうです。

災害がおきたときに防ぐことを目的として対策されているものを指します。

減災と防災のちがいとは?

災害による被害を未然に防いだり出さないようにするのが防災、災害の発生を前提として被害を最小限に抑えるのが減災です。

「災害による被害を出さないための対策」が防災

「災害の発生が前提として被害を最小限におさえる対策」が減災

「災害が起こる前提としているか、そうでないか」が減災と防災の考え方の違いといえるでしょう。

被害が拡大化される今後の災害に備えて、災害の被害をいかに「減らせるか」それぞれが向き合って考えていく必要があります。

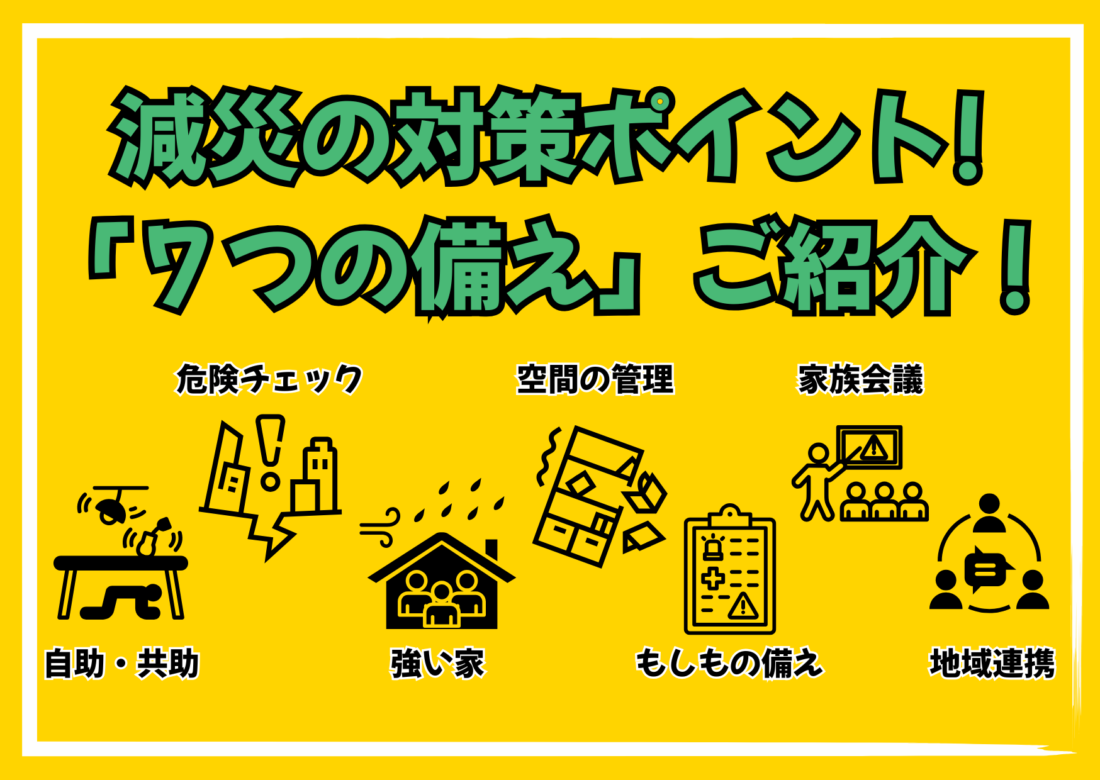

減災の対策ポイント!『7つの備え』ご紹介!

ここで紹介する減災のポイント「7つの備え」には、これまで防災として紹介してきた内容もふくまれます。

では、今回学んだ大事なポイントを思い出してください。

防災は「被害を防ぐ対策」でしたが、今回の減災は「被害を減らす対策」!

より具体的、主体的に、減災の対策ポイントを『7つの備え』でいっしょに確認してみましょう!

1.自助・共助

【自助】自分の命を守る対策、行動をとること

【共助】地域や身近にいる人同士が助け合うこと

まずは、自分の命を自分で守るための対策を考え、実行することが大切です。

他者を守る、救うためには自分が生きていなければできません。

誰かを守るためにも、まず自分の命を大切に行動することを念頭におき、自分を守る対策をしっかり考えて実行できるようにしましょう!

自分の命あってこそ、身近な誰かを助けるために動き出すことができるのです。

そして、身の回りにいる助けが必要な方が「どのような助けが必要か」を、地域で共有しておくことも大切です。

どの災害のときに、どの経路を通って避難すればいいかなど、ひとりで考えるのが難しい方もおられるでしょう。

地域だけにとどまらず、行政、福祉、医療、教育など、普段から関りのある機関と情報共有しながら、防災計画をいっしょに立てる必要があります。

取りこぼしのない支援のためにも、日頃からできることをそれぞれが考え、関わっていくことが大切なのです。

まずは【自助】!つぎに【共助】!

この順番で行動できる対策を考えましょう。

2.地域の危険を知る

次に、「地域の危険を知る」です。

大雨による河川の氾濫、土砂災害、津波、高潮、火山の噴火など、多くの災害で、最も効果的な減災対策は早めの避難です。

早めの避難を実行に移すためには、自分の住んでいる地域の地形や地盤の特徴などを確認しておくことが大切ですが、それは意識しないとなかなかできないことでもあります。

災害の種類によって避難場所が違っていたり、災害が迫ってからでは避難場所や避難路を確認する余裕がない場合があるからです。

現在の視点で地域を知るのに有効なのが、自治体が作成しているハザードマップです。

ハザードマップには洪水、高潮、津波、土砂災害、火山などがあります。

地震の危険度マップや揺れやすさマップも地域を知る重要な手がかりです。

ご自分の地域のハザードマップを災害別に確認してみること。

そして、避難経路を想定して実際に歩いて避難所まで行ってみることをおすすめします!

避難所に行く道中に、ハザードマップには載っていない危険が隠れているかもしれません。

事前に知ることで、対策できることがあるはずです。

3.災害に強い家

災害に強い家を建てることで、被害を最小限に抑え、普段の生活をいち早く取り戻すことができます。

「災害に強い家」とは、どういう家でしょうか?

災害リスクの低い土地を選ぶことが、災害に強い家づくりの必須条件です。

国や自治体が作成しているハザードマップや公共機関の調査結果を活用し「地盤が軟弱ではないか?」「浸水・津波・土砂災害の危険性はないか?」などをしっかり見極めましょう。

地盤に心配がある場合は、地盤調査と地盤改良工事などの適切な補強を行うことで、リスクを抑えることもできます。

また、家の作りとしては、外観が立方体や直方体になっているようなシンプルな形状の家は、揺れの力が分散しやすく、部分的な負荷がかかりにくく、地震に強いと言われています。

減災のためのポイントとしては、安全に外に避難できるよう、避難経路を確保できる作りにしておくこと。

出口となる玄関や庭・バルコニーに面した窓までの動線がふさがれないよう、近くの家具の転倒やガラスの飛散を防ぐことが大切です。

家具の転倒を防ぐために造作家具にするといいでしょう。

また、全国の多くの自治体では、新耐震基準以前に建てられた木造住宅などを対象に耐震診断や補強のための助成制度を設けています。

また、家族に高齢者の方や障害のある方、大がかりな耐震リフォームが心配というケースでは、耐震シェルターを設置するという選択肢もあります。

主に一部屋全体を守るタイプやベッドをフレームなどで守るタイプがあり、自治体によっては設置費用を助成しています。

各自調べてみてくださいね。

4.家具の固定

おろそかになりがちな「家具の固定」!

器具による家具類の転倒・落下・移動防止対策を行います。

最も確実な方法は、壁にL型金具でネジ止めすることです。

ネジ止めが難しい場合は、突っ張り棒とストッパー式、突っ張り棒と粘着マットを組み合わせると効果が高くなります。

長周期地震動は、大きくゆっくりとした揺れが続くのが特徴です。

そこで注意が必要なのが、つり下げ式照明、観賞用水槽やウォーターサーバーなど水をためる物です。

適切な器具で対策しましょう。

また、何もない空間を作ることも大切です!

納戸やクローゼット、据え付け収納家具に収納するなど、できるだけ生活空間に家具類を多く置かないようにします。

緊急地震速報を聞いたとき、すぐに物を置いていない空間に避難すれば安全です。

そして、ドアや避難経路をふさがないように、家具配置のレイアウトを工夫しましょう。

部屋の出入り口や廊下には家具類を置かないように、据え付けの戸棚に収納します。

さらに、引き出しの飛び出しに注意し、置く方向を考えましょう。

5.日頃からの備え

「日頃からの備え」も、防災の基本です!

すでに準備されている方も多いのではないでしょうか?

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ、普段の生活の中で利用されている食品等を備えるようにしましょう。

詳しい備蓄品についてはこちらの投稿をご覧下さい。

▷災害時になくて困ったものランキング!今すぐ揃えるべきアイテムとは?

6.家族で防災会議

「家族で防災会議」はされていますか?

災害は、家族がそろっている時に発生するとは限りません。

家族がバラバラにいる時に起きる可能性もあります。

日頃から必要な準備をしておくとともに、災害が発生したら落ち着いて、避難・安否確認などの行動をとれるように家族で各自の避難所や避難経路、連絡手段などを共有しておきましょう。

7.地域とのつながり

そして、最後に「地域とつながり」です。

地域コミュニティの必要性は「共助」です。

「1.自助・共助」でもお話ししましたが、発生時からその直後は、まず自分や家族の生命を守る「自助」に務めることを大前提です。

その後、自衛隊などの救助が来るまでの間、同じ地域の住民同士でお互いに助け合う「共助」の精神が必要になるのです。

特に水害や土砂崩れなどが起きた場合、生命のリミットとして知られる72時間、地域住民同士で声掛けや協力をし合うことで、助けられる生命が少なくありません。

災害は地域によって危険性に差があり、地域住民同士での迅速な対応は他の救助よりも効率がいい場合もあります。

どこに高齢者や病気のお子さんなど要支援者がいるのか、どの避難経路が最適か、など、地域コミュニティーのなかで情報を共有することが防災に繋がります。

ひなんピングでは以前、医療的ケア児の避難計画を実施しました。▷災害時も安心!医療的ケア児のための避難訓練レポート【事前準備編】

その中で地域と繋がる大変さを痛感しました。

より効果的な避難計画を考えるとなると、地域の方と繋がりが重要となってきます。

それには周りの声掛けや、協力が必要です。

要救助者がひとりで、家族で抱え込まなくていいように、日常の関りから周りで見守る人を増やしていきましょう。

まとめ

今回は「減災」と「防災」の違いを紹介しましたが、近年では、減災や防災に加えて「縮災」と呼ばれる言葉が出てきています。

縮災は、災害が起きた場合に早い段階で日常生活を取り戻すことを目的とした取り組みです。

企業においては、通常業務を早く再開することが縮災とされています。

災害が起きた際の対応、災害後の取り組みなどを事前に考えておけば、縮災につなげることができるでしょう。

「防災」「減災」「縮災」

災害をどう捉えて、どのように対策していくか。

前、後、その先へ繋がる行動へ…

みんなで考えていきませんか?

ひなんピングが医療的ケア児ご家族と地元の方々のご協力のもと実施した避難訓練の様子はぜひこちらをごらんください。