「家族防災会議」って何を話せばいいの?話しておきたい8つのこと

前回の記事【減災と防災のちがいって?減災の「7つの備え」ご紹介!】でご紹介させていただいた『減災のポイント「7つの備え」』は覚えていただけましたか?

「自助・共助、危険チェック、強い家対策、空間の管理、もしもの備え、家族会議、地域連携」この7つです。

今回は、『減災のポイント「7つの備え」』の一つ、「家族防災会議」に注目していきたいと思います!

みなさんは、家族で防災会議をしたことがありますか?そのとき、何を話しましたか?

「家族防災会議と言われても何を話せばいいのかわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、万が一に備えて話しておきたい8つのことについて具体的に掘り下げていきましょう!

家族で防災会議をすることが大切な理由は?

災害が発生したとき、どのように行動すればいいかを家族で話し合ったことはありますか?

学校で避難訓練はしていますが、自宅で避難訓練をしているというお宅は、なかなか聞いたことがありません。

避難訓練とまではいかなくても、家族みんなで災害を想定して「予測する」「備える」「心構えをする」「約束ごとを決める」など話しておかなければならないことがあります。

先日、岡山市内の中学校で「防災」をテーマとした授業があり、防災の動画を観ながら防災教育を学びました。

「釜石の奇跡」の三原則をご存知ですか?

釜石の奇跡の三原則とは、東日本大震災の際に岩手県釜石市の小中学生が実践した「津波避難の三原則」です。

想定にとらわれるな

最善をつくせ

率先避難者たれ

この三原則は、群馬大学大学院教授の片田敏孝氏が釜石市内の小中学校の防災教育で子どもたちに伝えたものです。

大きな津波災害の危険がある地域の被害ゼロを目指し考えられました。

地域全体で防災意識を高めるため、まずはこどもたちの防災意識を高めることに着手しました。

防災教育を実施した際、生徒たちが教えてもらっていた三原則のひとつに「率先避難者たれ」

『家族を信じて逃げること』自助の教えというものがあります。

片田敏孝氏が語られていた中でみなさんにお伝えしたい言葉があります。

「きょう家に帰ったら、お父さんやお母さんに君たちが教えてあげるんだ。『いざという時は、僕は必ず逃げるから、お父さんやお母さんも必ず逃げてほしい』と。そのことを心から信じてくれるまでちゃんと伝えるんだ」

子供は、お母さんは必ず後からちゃんと迎えに来てくれると、お母さんを信頼して逃げる。一方、お母さんは、子供を迎えに行きたいが、我が子は絶対逃げてくれているという信頼のもと、勇気を持って逃げる。これは家族がお互いに信用し合っていなければできない。“津波てんでんこ”とは、自分の命に責任を持つということだけではなく、それを家族が信じ合っている。そんな家庭を築いておけ、という意味ではないだろうかー

〈〈忘れてはならない震災の教訓〉釜石の子供たちを救った〝津波てんでんこ〟と危機管理より抜粋〉

みなさんはどうですか?

いざ、災害が起きたとき、もちろん自分が生き抜かなくては誰かを助けることもできないわけですが、やはり家族のことを1番に考えませんか?

自分の手で助けてやりたい、守ってあげなければ…と思っていませんか?

でも、実際は災害がいつ起こるか誰にもわからないこと。

そのときに家族がそろっている可能性は…?自分ひとりで家族を守ることができるのでしょうか?

真剣に向き合ったとき、親御さんがお子さんを守れるとは限りません。

同じ家の中で少し離れたところにいたとして、こちら側に呼び寄せることが逆に危険になる場面もあるかもしれません。

自分の身を自分で守れる対策を知っているかどうかで、どんな小さな子どもも自分を守ることができるかもしれないのです。

それに、1日の大半を離れて過ごす家族が多いのではないでしょうか?

だからこそ、まずは自分の命を守ること、命の守り方、災害ごとの行動イメージ、災害発生時に家族が集まれる場所や、避難経路の確認、連絡手段など、いざというときの行動の共通認識をもっておくことが非常に大切になります。

また、家庭内で防災に取り組む際には、備蓄・家具の固定などを行う必要があり、家族で協力して取り組むことが大切です。

一度準備したら終わりではなく、継続的に取り組む必要があります。

災害が発生したときの適切な準備をしておくために、日頃から家族で話し合っておきましょう。

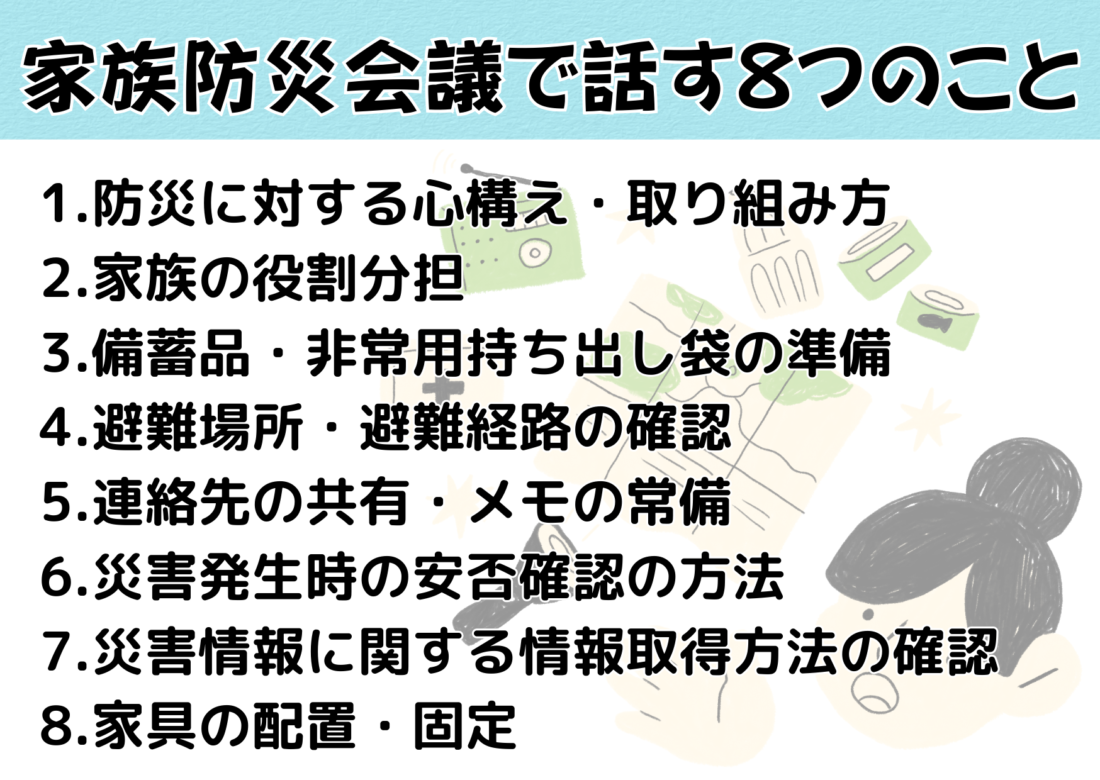

家族防災会議で話す8つのこと

防災に取り組む上で基本となるのは「自助」です。自分と家族で協力して身を守り、安全に対処する必要があります。

そのために家族防災会議を行い、協力して防災に取り組むことが大切です。

防災に対する心構え・取り組み方

まずは、日頃から家族と防災に関する会話をすることからはじめましょう。

防災に取り組むうえで、子どもに対して説明し、理解してもらうことが大切です。

「こういう災害がある」「災害が起こった際にはこのように行動することが大切」ということを、日頃から子どもに対して説明しましょう。

家族全員の防災に関する理解が得られたら、実際に取り組む内容をリストアップします!

災害後の行動チェックは、こちらの記事を参考にしてみてください。

家族の役割分担

防災に取り組むうえで、役割を持つことで自分ごととして防災を真剣に捉えられるきっかけになります。

例えば、「備蓄品の消費期限の定期的な確認役」を子どもに担当してもらいましょう!

そうすることで、防災が身近に感じられ、主体的に取り組むことにつながります。

家庭内での防災への取り組みには、一度行えばいいことと、継続的に行うことがあります。

一度行えばいいことも、災害が発生した際に活用できるように準備しておかなければいけません。

家族みんなが、防災への意識を日頃から高く持つことで継続的な準備に繋がっていくでしょう。

災害はいつ、どこで、どのような規模で発生するかわかりません。

役割を分担することで、家族全員が防災に対して意識する状態を保つことが重要です。

「備蓄品の消費期限の定期的な確認」は、こちらの記事を参考にしてみてください。

▷【【地震に備える】防災グッズの寿命知っていますか?買い替え時期とチェックリスト】

備蓄品・非常用持ち出し袋の準備・確認

非常用持ち出し袋の準備は家族分できていますか?

ローリングストック(古くなった備蓄品を消費して減った分を買い足す方法)をしながら、必要な備蓄を準備しましょう。

最低限3日分、大規模災害への備えとしては1週間分の備蓄品を用意することが大切です。

家族の成長に合わせて内容を変える必要もあるので、定期的に確認しましょう。

備蓄品の準備物や買い替え時期などは以下の記事を参考にしてみてください。

▷【災害時になくて困ったものランキング!今すぐ揃えるべきアイテムとは?】

避難場所・避難経路の確認

家族で待ち合わせする場所を約束しておきましょう。

家族と連絡が取れなくても、待ち合わせ場所さえ決めておけば会える可能性が高まります。

地域の避難場所(指定緊急避難場所・指定避難所)に指定されている施設などを確認しておきましょう。

また、災害別のハザードマップを共有して避難場所に行くための避難経路を確認しておくことも大切です。

災害時に危険なところがあるかもしれない!と想定しながら実際に歩いてみることをおすすめします!

子どもの登下校中に地震が発生した時は、学校へ行くのか家に戻るのかも考えておきたいですね。

家に誰もいない場合は学校を一旦出ても戻って待機するなど、いろいろなシーンを想定してシミュレーションしておくと安心です。

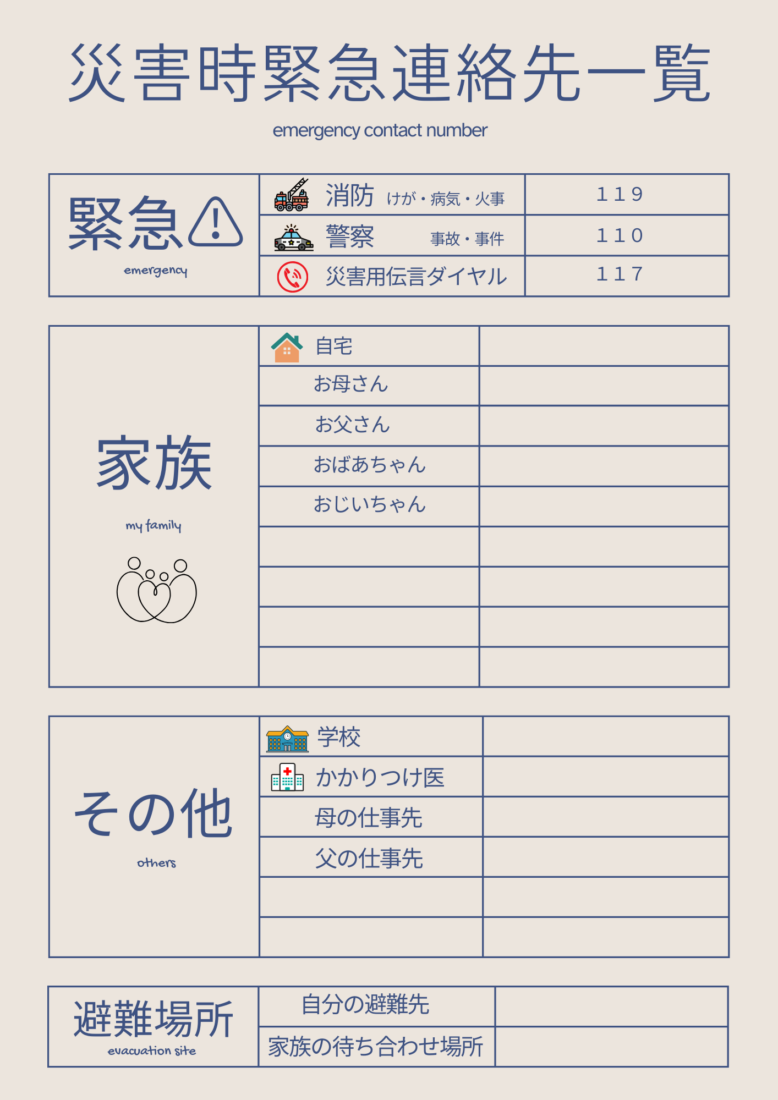

連絡先の共有・メモの常備

大規模災害が発生した際には、安否確認が必要になります。

携帯電話やインターネットは使えない前提で連絡手段を考えてください。

家族に関する連絡先を一覧化したメモを用意しておくことが大切です。

ただし、大地震が発生した場合などには、連絡先がわかっていても電話がつながらないこともあります。

連絡先がわかっていることを過信せず、避難場所・避難経路の確認なども合わせて行うことが重要です。

『災害時緊急連絡先一覧表』を作成してみましたので、活用してみてください。

小さな子どもにおすすめなのが、普段から家族写真を持ち歩かせることです。

家族写真を入れておくと災害時に子どもが安心できるほか、避難所で親を探してもらいやすくなります。

家族写真の裏に保護者の連絡先、子どもの名前や年齢、アレルギーの有無など、子どもの好きなこと、嫌いなこと、安心することなども書き込むといいでしょう。

災害発生時における安否確認の方法

大規模災害発生時には、むやみに移動せず、安全を確認した上で、職場や外出先等に留まるようにしてください。

安心して職場等にとどまれるようにあらかじめ家族と話し合って、複数の連絡手段の確保に努めましょう。

- 災害用伝言ダイヤル(171)

- 災害用伝言板(web171)

- NTTドコモ 災害用安否確認

- au 災害用伝言板サービス

- ソフトバンク 災害用伝言板

- ワイモバイル 災害用伝言板サービス

- 安否確認システム

- 被災していない地域に居住する知人や親戚への連絡

- 玄関ドアの張り紙など

災害情報に関する情報取得方法の確認

災害時の情報収集として、次のような手段があります。

- ラジオ

- テレビ

- インターネット

- 地域の防災無線

- 巡回している警察や消防などからのアナウンス

- 近隣住民からの話

被害状況の情報はインターネット上だけでなく、周囲を見渡したり、近隣住民から聞いたりすることでも得られます。

あわせて、今後の気象情報に目を通しましょう。

災害時に悪天候となり、その二次災害として命を落とす事例は多いのです。

防災・災害に関する情報一覧

- 防災情報のページ(内閣府)

- 政府広報オンライン(内閣府)

- 防災ポータル(国土交通省)

- 防災・危機管理e-カレッジ(消防庁)

- 防災情報(気象庁)

- ハザードマップポータルサイト(国土交通省)

- 首相官邸(災害・危機管理情報)@Kantei_Saigai

- ラジコ

この機会に、ぜひチェックしてみてください。

家具の配置・固定

揺れの大きな地震が発生した際には、食器棚、本棚、冷蔵庫などの硬く重い家具が倒れて下敷きになる恐れがあります。

金具で固定するもの、粘着テープで固定するもの、家具と天井などの間に棒を挟んで固定するもの(突っ張り棒)などの防災グッズを活用し、家具を固定することが重要です。

また、家具の配置に気をつけることも大切です。

たとえば、就寝場所の近くや玄関や窓に通じる道を塞ぐ場所には家具を配置しないこと、ガス漏れなどの火災の原因になる位置には家具を置かないことなどに気をつけましょう。

まとめ

家族で話し合うべき内容がわかりましたね。

まずは、「防災」について家族で真剣に向き合うことからはじめましょう。

一度だけでなく、定期的に「防災家族会議」を開き、継続した防災計画を立ててください。

家族が防災の共通認識を持つことで、自分の身を自分で守ることができるはずです。

家族が自分を守る行動をとると信じられることで、それぞれの命を大切にすることができる。

「家族を信じる」ことこそが防災の一歩ではないでしょうか。